一代故乡人的非正常死亡

温哥华时间2024年10月11日早晨,著名诗人痖弦逝世,享年92岁。

痖弦原名王庆麟,1932年生于河南南阳一个农民家庭,青年入伍,随军辗转赴台。曾任《联合报》副总编辑兼副刊主编,与诗人洛夫和张默共同创办《创世纪》诗刊,著有《痖弦诗抄》、《深渊》、《盐》等诗集。1965年停笔,兴趣转向现代诗歌研究。

痖弦的诗里有很多故乡的影子,他从民谣中汲取养分,充满了“对命运的感怀,对生命意义的追寻及对社会现象的反讽”(李欧梵语),诗人杨牧称他的诗“是从血液里流荡出来的乐章”。

今天我们转载《痖弦回忆录》中诗人对自己故乡的追忆,作为对他的怀念。

我的家在南阳杨庄营

文 | 痖弦口述,辛上邪整理

来源 | 《痖弦回忆录》,江苏文艺出版社2019年

杨庄营的小学只有初小,没有高小。但是我对自己村子里的小学印象特别深刻。当时在政府破除封建迷信的号召之下,庙里的烧香、拜佛都停止了,改成了洋学堂。小学设有国语、算术、体育、美术、音乐、公民等课程。国语课本是商务印书馆出的,第一堂课是“来来来,来上学。去去去,去游戏”。

我父亲告诉我,他念书时第一课是“人手足刀尺”,后来又有个版本是“大羊大,小羊小,两只羊,桥上跑”。“公民”课在我父亲上学时叫“修身”,是教个体和群体的关系、一个人和社会的关系,讲一个人在社会上应该居什么样的地位,有怎样的权利和义务。音乐课上没有钢琴,只有个小风琴。现在还能想起来风琴的声音。记得有首歌叫《秋柳》,其中歌词是:

堤边柳到秋天叶乱飘,叶落尽只剩下细枝条。想当初绿茵茵春光好,至如今冷清清秋色老……一思量,一回首,莫伤悲。

校长就是当年那个去外婆家躲过劫难的孩子的后人,外号“杨麻子”。他会写字,校门口好大一面墙上,写着“以党治国”,后来抗战时换成“明耻教战”,都是他写的。

没上学之前,我爸爸把家里一个黑漆的破柜子的门卸下来,靠在墙上当黑板,到杨麻子那里借了一盒粉笔,写字让我认。第一个字是“王”,第二个字是中国的“中”。河南话说“可以”就是“中”。所以我一辈子受“中”的影响,我是中庸主义者,讲平和。

上高小时,我们去邻村陆官营上小学——“陆官营中心小学”——要走五里路,穿过一个村庄,再过一条河才到有寨墙的学校。学校也是庙改的,一开始道士还在,后来把道士也赶走了。孙中山是个西化的人,他是基督徒,不信鬼神。国民党破除迷信,把很多庙的庙祝、道士、和尚都赶走了。只有县城附近和官方关系好的大庙才能被留住,没有势力的庙根本保不住。

那个庙里的房子有的有卷棚,很深。刚开始在神像旁边摆黑板,前面摆课桌,人神共住,后来说要破除迷信,神像都被拉倒了。我们把井绳套在神像的脖子上,全校的师生一起喊着号子拉,“一、二、三、四”,“扑通”一下子拉倒了,扑起好多灰,孩子们叫着四散跑开。都是泥像。其实都是艺术品,有些是明代的,甚至更早的,都被破坏了。

学校里有共产党的地下党,在我们孩子的眼里,都是很可敬、很精彩的老师。我们上中学后,听说两个教美术、音乐的老师被当“匪谍”给办了。学校前的小河正在涨水,县里的保安司令部来人让这些犯人统统跪在河岸上,打一枪就把犯人踢下河。尸体顺着河水冲走了,冲到哪里算哪里。当时很多爱国志士参与共产党,是真的在做奉献,可歌可泣,其人数之多、才华之高,不亚于南方的北伐军队。

小学的课桌都是泥巴做的。泥巴里放些铡得很碎的麦草,蛮结实的。桌面也做得亮亮的,还有两个小抽斗放东西。两个孩子一张泥巴桌子,孩子们用小刀在桌子中央划条线,和同桌分界。

上学时除了上课,还有早晚自习。学生忙得很。早晨起来,天蒙蒙亮就要去上课。小孩子也没什么玩儿的,冬天天气冷,早来了的就都聚在墙角互相用力挤,谁被挤出来谁就算败了。每天放学时,学生们一起唱一首歌:

夕阳西下,今天又过去了。把我们的功课,重新来检讨。仔细思量成绩有多少。一天过一天,年纪已不小。国家难当头,大家不要忘了。

唱完这首歌就回家。晚上回来时,天都黑了。那时也不用手电筒,有一种麻秆儿能点燃个头儿,叫“火麻秆儿”。早晨带到学校,晚上走的时候用“自来火”,就是火柴把它点燃,走路的时候把火头儿冲下,边摇边走,照路,避免孩子走路跌到水坑里。

我也逃过学。上小学时有一次怕上数学做不出来题就逃了学,饿了就吃地瓜,晚上不回家,睡在野地里。找几个大的土坷垃,垒起来,再支些小树干,上面盖满了红薯叶子,就睡在里面。不敢回家,怕我妈打我。大概两天后熬不住了,回家去,看妈妈正在院子里引被子,很平静,好像什么也没发生。

我以为没事儿了,一溜就进屋去了。那时家里的长工叫王大个儿,我喊他王伯伯。王伯伯说:“明天早晨我带你去河里挖沙子。因为马上过年了,香炉里的沙子要换新的。你跟我去玩玩儿吧。”第二天,我满心高兴地和他去挖沙子。到了小河边,正要挖沙子时,教导主任王沧洲突然出现在河对面。教导主任喊我:“你是王明庭吗?”我说“是”,心想糟糕了。

他说:“王明庭啊,你跟我走。趟河过来。”我不敢不去啊,只好趟河过去,跟着教导主任回学校去了。第二天开周会时,教导主任训话。把我叫到台上,他说:“你爸爸妈妈希望你成龙变虎。你逃学,像你这样只能变个老鼠。伸出手来!”我被打了手板。那个板子是杨木削的,打了以后痛得不得了。打了多少板子我也没算出来,就是记得痛得不敢再逃学。

四十多年后,在我第一次回老家前,教导主任还健在。我和他通过一封信,提起打板子的事儿,他还记得。他信上说:“你们这些孩子不打还行?还像个样子吗?”我回复说:“我要感谢你那几板子打得好。后来我有点成绩,就是你打板子的功劳。”可惜没等到我回乡,他便过世了。他是我爸爸简易乡村师范的同班同学。

我父亲念的学校全称是简易乡村师范学校,人称“简师”。那时人们老实,取学校的名字都很本分,不像现在,连补习班都叫“学院”,动不动都是“大学”。简易师范是公费的,毕业后要当几年老师。简师对南阳当时文化教育的贡献很大。我父亲毕业后做了很多事情,做得最久的是南阳民众教育馆的馆员。我们住在县城里租的房子里,父亲走路就可以去上班。

那个时候是国民党的训政时期,机构的名字都显示出它们的功能。教育馆里展示着人体结构图、动植物标本等等,也有图书馆,可以借书。馆长是王新光。王新光是个画家,画画得很好,当时已经有些名气,后来因为这段历史被管制。

他的女儿王临冬在1949年前去了越南,又从越南到台湾,嫁给了一起流亡的同学、研究英国历史的专家刘岱,后来去美国发展。临冬姐比我大几岁,她在台湾时我们常见面。在她的印象中,我是一个流着鼻涕、在教育馆里跑来跑去的傻小子。

大陆改革开放后,王新光还去过美国。他到美国发现美术界曾经的朋友们都成了大画家,都颇有建树,心里也很酸楚。

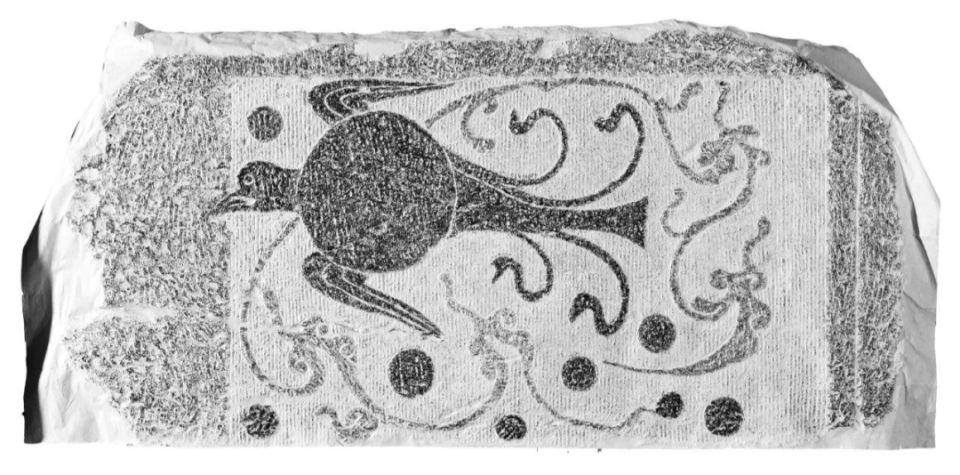

教育馆前面是图书馆,也有一个小的聚会厅,后面是汉画馆。我父亲负责管理汉画石和图书。甲骨文和汉画石是河南的两个“特产”。汉画石就是汉代陵墓的墓门、墓壁、棺椁上雕刻了图像的巨石,图像有人物、怪兽等等,有些汉代建筑里也有。刘秀是南阳人,当时的皇亲贵族死后都埋在南阳一带,因此有很多画像石。

那个时候已经发现的汉画像石大概有四五百片。最早是老百姓犁地时发现的,不知道是啥玩意儿,交到县政府。县政府怕丢,就将汉画像石镶在一个园子的墙上。园子里种着花,还有军阀石友三的题字“片石千秋”。现在汉画像石有数千片了,搬到诸葛亮武侯祠附近,盖了汉朝式的建筑,正式成为一个有国际水准的博物馆,非常雄伟。

吴冠中去看的时候,跪下来哭啊,他说:“我们现代美术家总觉得自己了不起,其实老祖宗都有,变形、抽象这些艺术手法,汉画中都有。我们是不肖子孙啊。”

南阳汉画像石拓片

我爸爸那时就是管理这些汉画像石的,我小时候就在画像石之间跑来跑去,看到很多人来拓片。我回乡时去看过,他们说从前馆员的家属来了,还特别招待了我。

我父亲也管图书。他办了一个车上图书馆——他用一辆牛车改装的。我们县城里只有军人有汽车,连县长都只有专用的人力黄包车。父亲在改装的车上面放上很多书,多半是儿童书,拉着到乡下去,到一个村庄就停下,让孩子们来看书。这个车上图书馆有三名成员:一位是管理员,我爸爸;一位是“掌鞭”的赶牛车的师傅;还有就是一名小义工,就是我。

我负责敲锣。孩子们听到敲锣声,以为是卖糖的或捏面人的来了,就都跑过来。一看发现是画画书,不认识字也看得懂,孩子们就拿着书看,我也跟着看书。看完书,孩子们将书放到车上。到了晚上,我们又拉着牛车回县城了,也没有什么租借制度。第二天再去另外一个村子。往往车停在一个村子的大槐树下,知了声中一停就停好几个小时,中饭也在农家吃。这样一个个村子走,一个暑假能跑好多村子。

当时的儿童书都是上海来的。陈伯吹的童话、《上海儿童杂志》等等,还有商务印书馆出的“幼童文库”。后来我就开始看冰心的《寄小读者》和诗集。我的文学兴趣都是在牛车图书馆和锣声中培养出来的。我父亲也很鼓励我,他常说,“你要做个作家”,而且要做个“文坛的亮角儿”。等我到军中,又开始看冰心的诗集,恢复了文学的爱好,都是和我父亲早年对我的培养有关系。

我父亲自己也喜欢文艺。他们几个简师的同学也办了一份刊物,取了一个很大气的名字,叫《黄河流域》,是石印的,是个同人刊物。我有同人刊物的血缘,后来和张默、洛夫办《创世纪》。白先勇说:“《创世纪》是九命猫。”一个同人刊物,一支没有薪饷的部队,大家出钱、出力、出诗,没有外援的支持下,已经坚持了六十多年。

我父亲喜欢一副对联,“春前有雨花开早,秋后无霜叶落迟”。我曾请台静农先生写了,先生还写得很大。我家里这副是复制品,原件捐给封德屏主编的《文讯》杂志了。这幅对联在村子里流传很广,因为对仗工整。

村子里的对联很多都很有文化性,比如“风流人物东西晋,台阁文章大小苏”,还有“书不读秦汉以下,志长在山水之间”。门上是门神,两边贴春联就贴这样文雅的。多帅气!

院子里永远贴的是“满院春光”几个字。这个习俗可能只有河南有,其他省份有的在院子里贴“抬头见喜”。牛车的车辕上也贴,小小的两张纸条,“牛似上山虎,车如平地雷”,横批是“日行千里”。放粮食的地方贴个“满”字,水缸上也贴“满”字。都是祝福的意思。中国是个苦难的民族,样样东西都希望能好。

初中开始上英文,根本没音标,而是完全用中文来拼的。比如上海有种衬衫牌子是“司卖脱”,其实是smart ;“否司脱”,是first 。就硬是这么记下来,也不懂什么是音标。这是上海人想的办法,字典上都是这样注音的。课本也是商务印书馆出的,第一堂课是翻译的《国父遗嘱》。根本看不懂,孩子们被吓住了,弄得没办法学英语。后来林语堂编的《开明英语》还好一些。

初中开始学地理、历史。先学中国的,后学世界的。那些老师都很了不起,有些都是北大毕业的,能教大学,可他们宁愿回到家乡教中学,服务乡梓。

好友冯钟彦、冯钟睿兄弟的父亲是冯友兰的亲弟弟。他们在唐河县祁仪镇,对门有条小路住着后来一位有名的作家——李季。李季去了延安后,写《王贵与李香香》。李季是佃农出身,后来成为大陆佃农出身的作家代表。

冯钟彦的父亲就是读书后又回来教学的,他很胖,同学们笑他胖,他说:“你们不要笑我胖,我一肚子都是山脉河流。”他可以不看黑板“盲画”地图,画波兰就是波兰,画山西就是山西,非常准确。

数学是我一辈子的噩梦,国语却是班上最好的,数学是怎么都不行。我从乘法就开始糊涂,除法就更不行,到了几何、代数完全搞不懂。上初中时,因共产党闹革命,学校要南迁,实在说我心里很高兴——不用上课了。因为马上要考高中、要见真章了,我是一定要挨打;而学校流亡,考试肯定是免了。

学校说要跟随部队南迁,我回去和父亲一讲,父亲说:“那你去吧。你先走,我们在家卖田卖地,卖了之后去找你。”结果我走了以后,家的田地没有卖掉——天下大乱,谁还要田地;而且那时重新编了户口,走路要路条、吃饭要饭票,很难出来,他们也就没有出来。

走的那天,我母亲送到城门下面。满街上都是人,军队、学校都要南下,就像杜甫诗中所说,“车鳞鳞,马萧萧,行人弓箭各在腰”。每个孩子拿一条棉被打起背包,里面包几件衬衣衬裤,上面系上两双鞋。

我妈妈把烙好的油饼包在油纸里,放在我背包上。我还凶她,嫌她麻烦。因为乡下的孩子最怕父母到学校来,觉得父母很土,叫同学看了不好意思。我记得我走的时候好像连头都没有回,还在生气。哪里知道这就是永诀?!小孩子不知道从此就见不到大人了。

有一年,我陪三毛去花莲演讲,飞机上我说了这个故事,她很感动,写了诗歌《杨柳青青》,就是写的这些事儿。她写得真好。我自己不敢写那个分别的场面,因为太痛苦了,反而不敢去碰。也写不好,太痛苦了。

我走了之后,没有消息,生死不明。我妈妈就指着厨房外面的小香椿树对别人说:“这个树就是我娃儿,你看青枝绿叶的,我娃儿不会死。一定会回来。”

中华民族的历史上,从来没有两边打仗不让通信的。两边都绝对不让联络,联络就是罪过,两边都是这么做的。所以我妈妈实在绝望到极点了!如果有人对她说,你小孩还在,去了台湾,那她就活下去了。她是在绝望和饥饿中死掉了。

我离乡四十二年后回去,很幸运,我们那个村子的坟墓还在,其他村子的坟墓都平掉了,很多人回去找家里的坟,一看已经变成了玉米田。乡亲说,大致就是这里,只能冲着玉米田跪下来磕个头。我很幸运,我母亲的墓还在。

有个童年玩伴告诉我,公社化之后,没有柴火煮饭,他们一些年轻人被指派晚上去扒坟,把坟地里的棺材板拿出来当柴火烧。扒坟的人夜里能领到两个馍吃。都不挖本村的,都是去别的村子挖。别的村子的夜里来这边挖,他们也不好意思制止。他说:“我从来没有动过死人身下睡的那块板儿。”我问他怕不怕,他说:“那有啥可怕的。大队让做就做嘛。”

修水库、修路的时候,把墓园里的石碑、碑楼的砖头都拆了,拿去铺路。把自己祖宗的碑拿下来时也不敢说不,做工时记得家里的碑的样子,铺路时尽量把碑面朝下,不想让上面的字磨坏了。有的人家的碑面铺路时朝上了,还会夜里偷偷去挖出来,重新朝下铺好,再记上路段,好知道自己家的碑被铺到哪个地方了。

墓碑被拿去修水库了,会拜托人家把碑面朝上砌进去,等到水位下降时,还能把碑露出来。他们想办法把碑文抄下来。我回去时,他们有的把抄下来的碑文给我看。我听了很感动。在那么艰难的时候,人们还是有最后的道德伦理意识在坚守,闪烁出人性的微光。

刚回乡时,觉得我的村子已经不在了,和乡亲们说说话,觉得村子还在,很多老规矩、老传统还在心里,村子的老精神还没有被破坏。

我给父母的墓立了碑。立碑后的下午,我一个人独自跪在墓前,从四十二年前我离家的那天开始说,说到我怎么从军,办《创世纪》,娶妻生子,讲了两个小时,边讲边哭。我流亡之前,祖母、外祖母都还健在。但后来两岸不通音信了,他们去世我也都不知道。

痖弦参与创办的《创世纪》杂志

从简易师范毕业后,我父亲在邻村的小学当过几年老师,教“国语”。后来家庭经济情况不好,他要养家,便去县政府做事。他曾经担任过南阳县田赋管理处的科员。

田赋管理处在瓦店。瓦店有很多老建筑,有一家叫“兴和家”。“兴和”是堂名。兴和家是个大家族,有三个儿子,各有各的大院子。三所院子分别叫“兴和仁、”“兴和义”、“兴和信”。兴和家的宅子很大,占了半个瓦店。房子都是明朝建的,雕梁画栋,中庭还有办堂会的戏台。那时可能败落了,被当作县里放粮食的仓库。

我跟着爸爸去那个地方上班,晚上就跟着爸爸睡,白天在院子里玩儿,看他们称粮食。他们称粮食还是很规矩,老老实实地做记录。就是这个工作后来让我父亲被当作国民党基本干部给关押了。

1958年,我父亲被发到青海去,死在了青海。据说,当时发去青海劳改营的人很多。这些人在穿不暖、吃不饱、生病没有医疗的艰苦条件下,每天还要做工,主要是挖土、烧砖、“建设西宁”。西宁的朋友告诉我,整个西宁都是用这些人烧的砖建设起来的。

他在去青海前,先被关在由清朝县政府的官仓改的临时监狱里。那是很大的房子,中间挖了一个粪坑,所有的犯人都面对着墙站着,谁也不许和别人讲话。要小便就报告队长,去中间粪坑小便。村子里有个人也被抓去了。他要小便时,和队长报告,我爸爸听到他的声音熟悉,知道是同村的人,就也和队长报告要小便。站在粪坑旁,我爸爸和他说:“如果你将来看到明庭,告诉他,让他学医,不要搞政治,不要做地方官。”

我回家乡后,有一个小小瘦瘦的老头儿来了,他就是当年那个同村的人。他被抓到南阳几天后就放回来了。他说:“这个话我给你捎到了。”四十多年了,他还记得这个话。我给他五十块美金酬谢,他不要。

中国过去对捎带东西非常忠诚,有责任感。即使一句话,都几十年不会忘掉,多么优美、诚恳的民族!中国原来是一个伦理社会,非常好,现在很多好东西被拆散了。

我曾请女作家韩秀帮忙,托人帮我找我父亲的下落。刚开始当地有关部门避而不答。后来找到了。我父亲于1960年5月5日死于浩门劳改营,时年五十二岁,埋葬于二分场坟地第一排88号。

我很感激韩秀。我和青海作协的一个朋友联系过,他还特意跑了十来天的路去浩门农场,发现浩门农场已经平了,成了牧场,坟都没有了。他寄来照片,告诉我当年的墓地大概就在那片草原上。所以,我父亲的遗骨也找不到。

2009年,我和小米在朋友的陪同下去了青海。真是一次断肠之旅。浩门监狱还存着我父亲的档案,这些档案都给了我。我和女儿小米在当年劳改营的废墟前跪下来,磕头,念《圣经》经文,哭泣。经文是小米念的,我把从1948年离家后的种种情形和父亲诉说了一番。我相信老人家知道我去了。

当我低声说“爹,我来接你,我们回家吧”,他知道他七十七岁的老儿子来接他了,他跟着他的明庭和明庭的女儿走,翻山越岭,一路走到河南南阳杨庄营老家,跟他的老伴相会。临走时,我从荒地上取了一撮土,又到砖窑旁捡了一块破砖头。回到杨庄营后,堂弟和堂妹同我一起,去我母亲坟前祭拜,安放了青海带回来的泥土和破砖。

因此,我家里墓地有三座坟,祖父祖母的坟,父母的坟,叔婶的坟。其实里面只有女人的遗骨,男人们都死无葬身之地。我叔叔也是小学教员。他们都是无名小卒,都死了。这些都不是遥远的故事。像我们这一代人回到故乡,几乎每一家都有人非正常死亡。

过去死了人之后要“报庙”。常常是在晚上,凄凉的唢呐声响着,去报庙。一般是去村子里最大的庙,哭哭啼啼地去庙里,磕个头,像去派出所注销户口。送殡叫送城,送到枉死城去。送殡是在早晨,也是吹唢呐。

后来,这些习俗逐渐消失了。